愛猫がうっかり飲み込んでしまう小さな物や危険なもの、その誤食は予想以上のリスクを秘めています。幸いなことに、この災難はあなたの予防策で避けることが可能です。このブログでは、お家の中に隠れた危険から、庭やバルコニーが潜むリスク、そして病院での専門家からの日常アドバイスまで、猫の安全を守るために飼い主が取るべき予防策を網羅的にお伝えします。

1. 猫が誤食する一般的な危険物

猫は好奇心旺盛で遊び好きな生き物です。部屋のなかの小さなものや、つい目を離したすきに誤って飲み込んでしまうこともあります。猫にとって身近だけど危険があるものがたくさんあり、日常生活のなかで飼い主が気をつけなければならないポイントは多いです。

1.1. おうちの中の隠れた危険物

猫は身のまわりのあらゆるものがおもちゃになりえますが、その中には危険なものが多く潜んでいます。たとえば、ゴムひも、ボタン、針といった小さい物は、遊んでいるうちに飲み込んでしまっては大変なことになります。また、植物の中には猫にとって有毒なものがあり、それらを食べてしまったり、かじったりすることで健康を害してしまうこともありえます。このような危険について、飼い主は常に気を配る必要があります。特に掃除をした後の細々としたゴミの片付けには細心の注意を払い、いつでも猫が安全に過ごせるようにすることが大切です。

1.2. 庭やバルコニーが潜むリスク

猫を外の空気にさらすことも大切ですが、庭やバルコニーにはそれなりの危険が伴います。肥料や害虫駆除剤などの化学薬品はもちろんのこと、野生動物が残した食べ物や小さな物体は誤食の原因となります。外に面した空間も、猫が遊ぶ場所として安全な環境を整えることが求められます。猫が触れられる範囲に危険な物がないか定期的なチェックを行い、場合によってはネットなどを使ってバルコニーからの転落を防ぐなど、安全対策を施すことが重要です。

1.3. 愛猫の好奇心を過小評価しないで

猫はものすごい好奇心をもっていて、想像以上に活発に探索活動をします。飼い主が考える以上に猫は高い場所や狭い隙間に入り込む能力があり、見落としがちなところにある危険物を見つけ出してしまうことがあります。このため、危険な物は猫の手の届かないところにしまっておく、猫が好奇心を持ちそうなものは事前に隠すなどの対策が必要です。家のなかはもちろん、猫が訪れることがある場所すべてにおいて、危険防止策を実施することで愛猫の安全を守りましょう。

2. 誤飲を防ぐための日常的な獣医のアドバイス

愛猫の安全を守るために、獣医はいくつかの予防策を推奨しています。日常生活の中で、猫が誤飲をしてしまう事故は決して珍しくありません。多くの場合、誤飲された物は猫に有害で、重篤な健康問題を引き起こす可能性があるのです。したがって、飼い主さんが日常的な注意を払い、予防対策を講じることが最善策になります。獣医からのアドバイスをしっかりと守り、愛猫が安全に暮らせる環境を整えていく重要性を、今一度認識してみてはいかがでしょうか。

2.1. 安全な猫用おもちゃの選び方

猫は好奇心旺盛で遊ぶことが大好きな動物です。そのため、おもちゃを通じてストレス発散をすることが多いのですが、間違ったおもちゃを選んでしまうと、誤飲の危険に晒されることがあります。安全な猫用おもちゃを選ぶ際のポイントは、まずサイズが大きすぎず、かつ小さすぎないことです。小さすぎると誤って飲み込んでしまうリスクが高まりますし、大きすぎると扱い辛く、猫が興味を失う原因にもなり得ます。また、素材も重要です。柔らかすぎると破壊されやすく、かけらが誤飲の原因となり得ます。硬すぎる素材も、歯や口を傷つける可能性があるので避けましょう。無毒の素材で作られていること、そして洗濯可能で衛生的に保てること、これらのポイントもおもちゃ選びでは忘れてはなりません。

2.2. 定期的な健康診断の重要性

猫が誤飲をした時に一番恐ろしいのは、その影響が直ちに表れないケースです。誤飲した物が消化管で障害を引き起こす前に、早期に対応することが重要になります。これを可能にするのが定期的な健康診断です。獣医師による定期検診を受けることで、猫の健康状態を把握し、異常があった際にすぐに対処することが可能になります。また、予防接種や定期的なワームチェックをすることで、猫の免疫力を維持し、病気に対する抵抗力を高めることができます。飼い主のまめな観察や、定期的な獣医師によるチェックが、誤飲のリスクを減らすための最も有効な手段の一つであるのです。

2.3. 獣医推奨の予防教育

獣医師が強調するもう一つの予防策は、飼い主自身の教育です。誤飲のリスクを低減するためには、飼い主が猫に関する知識を持つことが非常に重要です。特に、猫が好む物質や形状、それらに何故惹かれるのかといった行動心理を知ることで、予防策をより具体的に打つことができます。例えば、猫はビニールやゴムなどの特定の質感の物を噛むことが多いので、これらの物を手の届かない場所に保管する、または猫が興味を示さないような対策を講じる必要があります。教育を通じて、飼い主が猫の行動や健康についての理解を深めることで、誤飲を防ぐ効果的な手段となるのです。

3. 猫の観察術!異変を見逃さないためのポイント

愛猫の健康を守るためには、日頃の行動や様子を観察することが非常に大切です。普段から猫の体調を把握し、細かな変化にも気を付けることで、何か異変が起きた際にすぐに気づくことができます。「猫の誤飲とその危険性」に関するテーマとも繋がりますが、観察眼を鍛え、小さな変化から猫の健康状態を見極めるポイントを掴みましょう。猫は痛みや不快感を外に出しにくい生き物ですから、観察術がとくに重要となります。

3.1. 体調変化のサインに敏感になろう

日常生活の中で、猫の体調変化には、さまざまなサインがあるのです。たとえば食欲が落ちた、トイレの回数が変わった、毛づくろいをしなくなった、反応が鈍くなったなど、これらは健康上の問題が発生している可能性があります。また、急に攻撃的になったり、隠れたがる行動も、何かしらの違和感を感じているサインであり、病気の初期症状を示すこともあります。こうした変化を捉えるためには、日頃から猫の行動パターンを把握しておくことが肝心なのです。観察する際には、環境の変化やストレスを与える要因にも注意を払うようにすると、より研ぎ澄まされた観察力が身に付きます。猫は少しでも体調が悪いと、普段と異なる場所で過ごしたり、身体を隠すこともよくありますので、日頃からの観察を通して異変を素早く察知するようにしましょう。

3.2. 猫の遊び方から読み取る健康状態

猫の遊び方は、その健康状態を理解する重要な手がかりになります。例えば、いつもは身軽に動いているのに、急に動作が鈍くなったりすることがあれば、体のどこかに問題が発生しているかもしれません。また、元気がある時に比べて遊びの時間が短くなってしまったり、積極性がなくなったりする場合も、十分な注意が必要です。注意深く観察し、動物病院へ連れて行くタイミングを逃さないために、普段の遊び方や活動レベルの変化に敏感になることが重要となるのです。

3.3. 日常の行動パターン変化に注意

猫の行動パターンに変化が見られた時は、猫がストレスを感じているか、なんらかの病気のサインかもしれません。例えば、いつものように外を眺めることが少なくなったり、布団や私たちの足の下に潜るような行動が増えた場合、病気や体の不調を示していることがあります。また、夜中に鳴く、ケージやベッドの中での時間が増えるなど、変わった行動を観察した場合は、速やかに動物病院への相談を検討しましょう。普段見慣れた猫の行動からのわずかな変化が、大事なサインであることを忘れずに、日々の観察を続けることが大切です。

4. 救急対応!猫の誤食発生時の対処法

愛するペットの猫が何かを誤食してしまった時、飼い主さんの迅速な行動が必要です。猫は好奇心旺盛で、意外な物を口にしてしまうことも珍しくありません。しかし、中には命にかかわるような危険な物質もあるのです。そんな緊急事態に備えて、正しい対処法と獣医師への連絡手順を身につけておくことが大切です。この章では、もしもの時に落ち着いて対応できるよう、初期措置から具体的な救急処置までの流れをお伝えします。誤食はいつ起こるかわかりませんので、日頃からの予防と知識の習得が飼い主さんの責任であると言えるでしょう。

4.1. 直ちに行うべき初期措置

もし猫が誤食をしたと気づいたら、まずは静かに猫を安心させることが大切です。パニックになってしまうと猫も不安を感じ、状況が悪化することも考えられます。落ち着いて、猫が飲み込んだ物の種類を特定し、可能であればその量も把握してください。次に、猫の様子を観察します。嘔吐、下痢、異常な呼吸、咳、意識の変化などの症状があるか確認してください。これらの情報は、獣医師へ的確な情報を伝えるために非常に重要となります。万が一、猫が呼吸困難や意識不明に陥るような重篤な症状を示した場合は、直ちに獣医師の指示に従うようにしてください。

4.2. いざという時のための緊急連絡先リスト

猫の誤食は予期せぬタイミングで起こるものです。そんな時に迷わないためにも、掛かり付けの獣医師や病院の緊急連絡先をリストアップしておくことが肝心です。時間帯によっては、夜間や休日診療をしている病院を探す必要もあるでしょう。また、動物救急センターや近隣の動物病院の連絡先もまとめておくと安心です。緊急時は獣医師と連携して迅速に対応することが非常に重要であり、事前に連絡先を調べておくことでパニックを避けることができます。

4.3. 具体的な救急処置の流れ

万一の誤食事件が起こった際には、以下のような救急処置のステップに従って行動しましょう。まずは猫を安全な場所に移動させた後、獣医師に連絡して状況を報告します。その際、猫の症状と共に摂取したと思われる物質についての情報を獣医師に提供してください。もし獣医師から自宅で行う指示があれば、それに従った処置を開始します。場合によっては、口から物を取り出すための指示があるかもしれませんが、無理に行うと猫に危険が及ぶことがあるため、プロフェッショナルな指示に従うことが重要です。その後、獣医師の指示で動物病院に連れて行くことになるでしょう。持参すべきものがあれば、その指示に従って準備をし、猫を迅速かつ安全に病院へ搬送してください。常に冷静かつ迅速な行動を心がけることが猫の命を救う鍵となります。

5. 猫が誤飲をしやすい家庭の環境とは?

私たちの愛猫が安全に快適に過ごせるように、誤飲をしやすい家庭の環境にはどのようなものがあるのでしょうか?猫は好奇心旺盛で、動くもの、転がるもの、光るものなど、ありとあらゆるものに興味を示します。そのため、家庭内での些細な環境の変化が、誤って飲み込むリスクを高めることがあります。定期的な掃除や片付け、物の保管場所の見直しは猫の健康を守る上で非常に重要です。日常的に猫がアクセスすることができる場所を点検し、彼らの安全を第一に考えた環境作りを心がけましょう。

5.1. 家具の配置と猫の危険度

家具の配置は、猫の誤飲に直結することが少なくありません。特に棚やオープンラックなど、小さな物を置いておく場所は要注意です。猫は高いところが好きなため、誤って落としたアクセサリーや小さな玩具などを口にしてしまうこともあります。また、コードや紐が出ている家電製品の周辺も、噛んでしまいやすく危険です。家具の配置を見直し、猫が登れないように工夫をする、または飲み込めそうな小物は置かないようにするなど、臨機応変に安全策を講じることが必要となります。家具の隙間に物が挟まると、引っ張り出そうとした際に猫が飲み込んでしまう恐れもありますので、日頃から隙間がないように心がけることが大切です。

5.2. 清掃用具の保管場所と猫への影響

掃除機のヒモやほうき、チリトリなどの清掃用具は、猫にとって魅力的な遊び道具になりがちで、誤飲の原因にもなります。特に紐や小さなパーツがついている物は、猫が噛むことによって破片が出て、それを飲み込む危険性が高まります。掃除用具を保管する際は、猫が容易に触れないように工夫が必要です。ロッカーやクローゼット、猫が開けられない扉の中に保管する、清掃用具用のカバーを利用するなど、猫が直接接触しない方法での保管を心がけることが大事です。また、使わない時はきちんとしまう、猫のいない場所で掃除をするなど、日々の習慣の見直しも重要です。

5.3. 誤飲を助長する家庭の習慣

家庭のさまざまな習慣が、意図せず猫の誤飲を助長することがあります。食事の後にテーブルの上に食べ残した食材や食器を放置したり、ソーイングセットを出しっぱなしにしておいたりすると、猫が興味を持ってしまい、小さい物を食べてしまうことがあります。また、スナック菓子の包装紙やプラスチックの蓋、ゴムバンドなど、人間にとっては些細なゴミでも、猫にとっては誤飲のリスクを伴う物です。キッチンカウンターやテーブルの上を猫が歩けないようにバリケードをしたり、毎回使用後に物をしまうように心掛けたりすることで、誤飲のリスクを減らすことができます。常日頃から片付けを行い、猫が安全に過ごせる生活習慣を身につけることが大切です。

6. 飼い主が実践できる誤飲防止方法

愛猫が、危険な物を誤食してしまうケースは残念ながら後を絶ちません。そのため、飼い主さんには、予防策を日常から実践していただきたいのです。具体的には、生活空間全体をペットの安全に配慮した環境に整えたり、猫の好奇心を正しい方向へ導くための工夫が求められます。ここでは、お手軽に始められるいくつかの誤飲防止策をご紹介いたしますので、大切な家族である猫ちゃんを危険から守る一助として、ぜひ参考にしていただければと思います。

6.1. ペットプルーフィングのすすめ

ペットプルーフィングとは、愛猫が誤食する可能性のあるものを身近に置かないよう、安全を確保するための工夫です。例えば、小物や紐類、プラスチック製の袋など、猫が口にしてしまうかもしれない物は、猫が手が届かない場所に保管するようにしましょう。また、薬品や洗剤といった有害な物質は、絶対に猫が触れることがないように施錠できるキャビネットに入れ、安全性を高めます。プラグやコード、家電製品などに関しても配線を隠す工夫やカバーをするなどして、電気ショックから猫を守ることが大切です。ペットプルーフィングを心掛け、誤飲による事故を未然に防ぐことができます。

6.2. 誤飲物を隠す収納術

猫は高い場所も低い場所も自由自在に動き回りますので、危険な物がある場所は徹底的に隠しておく必要があります。食材や雑貨を入れる篭や箱は、蓋のついたものを選びましょう。また、小さい物を入れる引き出しは、チャイルドロックを利用して猫が開けられないようにすると効果的です。床に服やバッグを放置する癖がある場合、中に小物が入ったままかもしれません。そうしたものはすぐに片づけて、クローゼットやロッカーに保管しましょう。これらの収納術によって、猫が誤飲物に触れるリスクを大幅に減らすことができます。

6.3. 食事管理による誤飲リスクの低減

猫の食事管理は、誤飲防止にも直結する重要なポイントです。猫がいつでも食べられるようにドライフードを出し放題にしていると、食べたくない時でも無理に食べてしまうことがあります。これは消化不良を招くだけでなく、食べ物以外の物に興味を持つきっかけにもなることがあります。ですから、一日に必要な食事の量をきちんと計測し、決まった時間に食べさせるルーティンを作りましょう。また、食事時間には飼い主さんがしっかりと監視することで、食べてはいけない物を口にしていないかを確かめることができます。適切な食事管理を行い、猫の安全を守りましょう。

7. 猫の行動を理解し安全な遊び環境を作る

猫はとても好奇心旺盛な生き物で、その行動を理解することは、適切で安全な遊び環境をつくる上で重要です。特に誤食は多くの危険をはらんでおり、予防策のひとつとして、遊び環境の見直しが必要になります。猫が自宅で安心して遊べるようにするには、その本能と行動パターンを理解し、刺激と安全を兼ね備えた空間を提供することが大切です。

7.1. 猫の本能と安全な遊びの関係性

猫は生まれながらにして狩りの本能を持っていて、そのために小さなものに興味を示したり、動く物体を追いかけたりします。このような本能的行動は、遊びを通じて満足させてあげることが大切であり、ストレスの軽減にも繋がります。しかしその一方で、猫の好奇心は小さな物や危険な物を誤食してしまうリスクを高めます。だからこそ、猫が遊びに集中できるようなおもちゃを選び、危険を回避する工夫が求められます。たとえば、大きさや素材に注意して選んだおもちゃは、誤食による事故を未然に防ぎますし、猫の知的好奇心も満たしてくれるでしょう。

7.2. ストレスフリーな遊び場の設計

猫がストレスなく遊べる環境を作るには、適切なスペースが必須です。限られた空間の中でも猫が自由に動けるように、家具の配置を工夫することや、登り棒やキャットタワーなどを設置してあげるとよいでしょう。また、猫の視点に立って家の中を巡り、小さい物や危険な物が落ちていないか定期的にチェックすることも大切です。清潔で安全な環境が猫のストレスを軽減し、誤食のリスクも抑えることにつながります。

7.3. 遊びを通じた猫の健康促進

遊びは猫のストレスを軽減するだけでなく、身体的な健康維持にも大きな役割を果たします。適度な運動は肥満の予防になりますし、心身の発達にも必要です。猫と一緒に積極的に遊ぶことで、飼い主との絆を強め、猫の情緒も安定します。そのためには、遊びの時間を定めてルーチンを作り、猫が飽きないように工夫することが重要です。

8. 万が一の時に備える予防策とその実施方法

猫の安全を守るためには、日頃から予防策を講じることが大切です。万が一の事態に備えて、具体的な予防策とその実施方法について考えてみましょう。まず、猫が興味をもちやすい小さな物や、危険な物質が猫の手の届く場所にないかを定期的にチェックすることが必要です。さらに、猫が遊びたいという欲求を正しく満たすための安全なおもちゃを提供し、誤食のリスクを減らす努力も重要なポイントになります。

8.1. 緊急対処キットの準備

万が一の誤食事故に備えて、猫用の緊急対処キットを準備しておくことが推奨されます。このキットには、獣医師と相談のもと、猫が飲み込めないような大きさのガーゼや包帯、消毒液、猫用の鎮静剤など、基本的な救急アイテムを用意しておくことが大切です。また、獣医師の連絡先などを含む緊急連絡リストも準備しておき、いざという時に慌てることなく適切な対応ができるようにしておくことが肝心です。どんな時でも冷静に対応できるように、これらのアイテムは猫との生活スペースの近く、アクセスしやすい場所に保管しておくことが重要です。

8.2. 家族みんなで覚えておくべき誤飲対策

全家族が誤飲対策について意識を共有し、猫の安全管理を行うことが大切です。例えば、床に小さな物を落とさないよう注意する、または掃除をこまめに行うなどの日常的な心掛けが必要でしょう。さらに、猫が危険物に接触した場合の対応法を家族全員で学び、実践する練習をすることも、誤飲事故のリスクを低減させる上で有効といえます。万が一の事態が発生した時に、それぞれがどのような役割を担い、どのように対処するかの計画を立て、緊急時に慌てず対処できるよう、家族全員でシミュレーションを行うことが大切です。

8.3. 防災時の猫の避難計画

防災は猫を守るためにも非常に重要なポイントです。地震や洪水などの自然災害が発生した際、猫を安全に避難させるためには事前の準備が必要です。まず、猫が避難用キャリーバッグに慣れるようにし、避難時のストレスを最小限に抑えます。キャリーバッグには猫の名前や自宅の住所、連絡先を記したタグをつけておくと良いでしょう。また、エサや水、トイレ用品、毛布など猫の生活必需品を避難バッグに準備しておくことも忘れてはなりません。避難先がペット同伴可能な場所かどうかを事前に確認し、複数の避難ルートを確保しておくことも大切なポイントです。

投稿者プロフィール

- 猫ライター

- 猫2匹と暮らす猫ライターの「もふこ」です。

物心ついたころにはもう猫とずっと一緒に暮らしてきました。

もう猫がいない生活は考えられないほど猫好きな私が20うん年猫と暮らしてきた中で得た知識や面白猫情報などをお伝えできたらいいなと思っています!

最新の投稿

特集2026年2月18日猫に「絶対言ってはいけない言葉」はある?――”言葉”より怖いのは「言い方」と「状況」

特集2026年2月18日猫に「絶対言ってはいけない言葉」はある?――”言葉”より怖いのは「言い方」と「状況」 特集2026年2月15日猫の「ふみふみ」はなぜする?かわいい行動に隠れた気持ちと理由を徹底解説

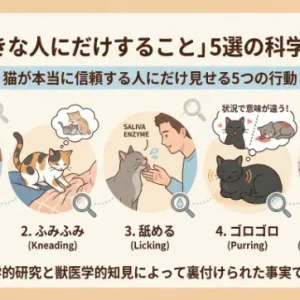

特集2026年2月15日猫の「ふみふみ」はなぜする?かわいい行動に隠れた気持ちと理由を徹底解説 特集2026年2月4日猫が「大好きな人にだけすること」5選の科学的真実

特集2026年2月4日猫が「大好きな人にだけすること」5選の科学的真実 特集2026年1月28日はじめて長毛種の猫を飼う人へ:心構えと注意点の完全ガイド

特集2026年1月28日はじめて長毛種の猫を飼う人へ:心構えと注意点の完全ガイド