シニアでも安心して猫を迎える方法|猫を飼える年齢・年齢制限・引き継ぎ・費用計画

- 2025/9/14

- 特集, 猫情報, 猫情報

- シニア世代 猫, 猫 引き継ぎ チェックリスト, 猫 引き継ぎ 準備, 猫 飼う 費用 計画, 猫 飼える 年齢, 猫 飼育 ルール, 猫 飼育 年齢制限, 老後 ペット, 高齢者 ペット 飼う, 高齢者 猫 迎える

猫 飼える 年齢は何歳から?と迷っている方へ。高齢化が進む中で「いつまで飼えるか」「自分の年齢でも迎えられるか」といった不安は増えています。ここではシニア世代や家族が知っておきたい実務的なポイントを分かりやすくまとめました。

あなたが抱えるのは、法的な年齢制限の有無だけでなく、体力・生活環境・費用の見通し、そして万が一の場合の引き継ぎ方法ではないでしょうか。言葉だけの説明で終わらせず、現実に使えるチェックリストや手続きの流れを提示します。

本記事は次の点をカバーします:法令や自治体ルールの概観、シニア向けの猫の選び方と日常ケアの工夫、賃貸や施設での飼育ルール、引き継ぎの実務チェックリスト、そして現実的な費用計画(猫 飼う 費用 計画)。読み進めれば、具体的な判断材料とすぐ使えるテンプレートが手に入ります。

特に一人暮らしの高齢者が「高齢者 猫 迎える」を検討する際のリスク管理や、家族が引き継ぐ際の必要書類・記録の整え方(猫 引き継ぎ 準備)に重点を置いています。安心して行動に移せるように配慮した内容です。

なお、自治体の条例や動物愛護に関する基本情報は公的な情報も参考にしてください。詳しい制度確認は環境省の情報(環境省(動物愛護))やお住まいの市区町村窓口が確実です。

猫を飼える年齢の基礎知識

この節で得られること:「猫を飼える年齢」が法的にどう扱われるか、実務上の目安、動物関連団体が設ける年齢条件について理解できます。高齢でも安全に飼うための判断基準と、現場でよく見るルールの実例を紹介します。

法律上の明確な年齢制限はあるか?(民法・動物愛護法・自治体ルール)

結論から言うと、民法や動物愛護法に「何歳から飼える」といった一律の年齢制限はありません。動物愛護法は動物の適正飼養を求める一方で、飼い主の年齢を直接定めていないため、法的に「何歳まで飼えない」と明記されるケースは基本的にありません。

ただし、自治体の条例や集合住宅の規約で実質的な制約がかかることがあります。例えば、マンション管理規約でペット不可、または大型犬のみ禁止などの規定があるため「飼育可能か」は居住環境によって左右されます。

実務上のポイント:

- 自治体の動物愛護関連ページやマンション管理規約を事前に確認する。

- 法的な年齢制限はないが、住宅・施設のルールが優先される場合がある点に注意する。

飼育可能性の判断基準(体力・認知・収入・住環境)

高齢の方が猫を迎える際は、「飼育できるか」を総合的に判断することが重要です。判断基準は主に体力、認知機能、経済的余裕、住環境の4点です。

体力面では、餌の準備やトイレ掃除、ブラッシングなど日常ケアを継続して行えるかが鍵になります。階段の昇降に不安がある場合や、重い物を持てない場合は、ケアの頻度を減らす工夫(自動給餌器・猫トイレの種類変換)を検討します。

認知機能では、投薬や通院管理が必要な場合に記録を残せるか、予定を忘れない仕組みがあるかを確認します。家族が定期的にフォローできるかどうかも重要な判断材料です。

収入面では、通院費や介護費用の変動を見込んだ計画が必要です。住環境では室内の安全確保(転倒防止、脱走防止)や近隣配慮が必要になります。

簡易チェックリスト(自己診断用):

- 毎日のトイレ掃除と給餌を週7日続けられるか

- 通院時にキャリーを扱えるか、移動手段が確保できるか

- 収入・貯蓄で急な医療費に対応できる予備資金があるか

- 住居の規約で飼育が許可されているか

動物病院やブリーダー・保護団体が設定する年齢条件

実際の譲渡現場では、動物病院やブリーダー、保護団体が独自の条件を設けることが多いです。これは動物の福祉を守るためであり、飼い主の能力や継続的なケア体制の確認が目的です。

保護団体の場合、譲渡時に「面談」「自宅訪問」「身分確認」「飼育計画書の提出」などを求めることがあります。特に高齢者が単身で迎える場合、緊急時の代替ケア先や家族の同意を条件にする団体もあります。

動物病院では、去勢・避妊手術やワクチン接種の履歴確認のほか、高齢者が飼う場合の医療サポート体制について相談に乗ってくれることが多いです。信頼できる病院は、通院の負担を下げるためのアドバイスや、往診・訪問診療の情報を提供してくれます。

実例:高齢者に成猫を紹介する際、保護団体が「1週間のトライアル期間」を置き、生活適合性を確認してから正式譲渡するケースがよく見られます。こうした仕組みは、動物にも飼い主にも安全です。

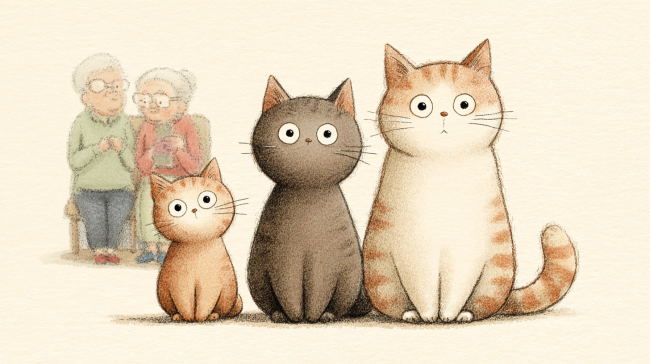

シニア世代が猫を迎える際のポイント

この節で得られること:子猫・成猫・老猫それぞれの特徴とシニアに向く選び方、体力や介護リスクの評価方法、家族や地域を巻き込むサポート体制の作り方を具体的に学べます。

シニア向けの猫選び(子猫 vs 成猫 vs 老猫)

どの年齢の猫が向いているかは、あなたの生活リズムや体力、希望する関係性によります。ざっくり言えば、子猫は手がかかるが長い付き合いができ、成猫は性格が安定していて比較的扱いやすく、老猫は落ち着いている反面医療ニーズが高くなる傾向があります。

シニア世代におすすめなのは「成猫」です。性格が分かっているため予測しやすく、トイレや食習慣も確立されていることが多いからです。体力的に負担が少なく、適度なスキンシップと低頻度のケアで穏やかな共生が期待できます。

選び方のポイント:

- 譲渡前に性格(人慣れ度、遊び好きか穏やかか)を確認する。

- 通院履歴やワクチン接種の有無を確認し、必要な医療の負担を把握する。

- 自宅に来るトライアル期間を設けると、実際の生活適合性を判断できる。

体力・介護リスクの評価と対策(自分で世話できる範囲)

日々のケアにおけるリスクは、猫が滑ってけがをする、トイレ清掃が負担になる、通院時の抱き上げが困難になる、といった点です。これらはあらかじめ評価して対策を講じれば負担を大きく軽減できます。

対策例:

- 床の滑り止めや段差解消で猫も飼い主も安全にする。

- 自動給餌器や掃除しやすいトイレを導入して作業頻度を下げる。

- 通院が難しい場合は近隣の家族やペットシッター、訪問診療を事前に調べておく。

- 投薬が必要なら、投薬管理表を用意して視覚的に管理する。

具体的な評価方法としては、1週間分のケアを想定して「実行可能な作業」と「補助が必要な作業」を洗い出すとよいでしょう。洗い出した項目は家族と共有し、分担できる体制を作ることが大切です。

家族・地域でのサポート体制の作り方(引き継ぎプラン含む)

高齢の方が安心して猫を飼うためには、家族や地域のサポートが不可欠です。まずは誰がどの場面で助けるかを明確にする「サポートプラン」を作成しましょう。

サポートプランの作り方:

- 連絡網を作る:家族、近隣の友人、かかりつけ獣医、ペットシッターの連絡先を一覧化する。

- 代行ルールを決める:通院、給餌、トイレ掃除、緊急時の預け先などを明記する。

- 引き継ぎノートを準備する:食事、投薬、習慣、好き嫌い、かかりつけ医の情報を時系列で記録しておく。

実践的なヒント:

- 月に一度、家族で「猫の近況確認ミーティング」を設定すると情報共有がスムーズになります。

- 地域のボランティア団体や高齢者向け支援サービスを把握しておくと、急な用事でも代行を頼みやすくなります。

- 万が一のときに備え、譲渡元や保護団体と連絡が取れる状態にしておくと引き継ぎが楽になります。

ペット飼育の年齢制限と住宅・施設の対応

この節で得られること:自治体や住宅・高齢者施設ごとの実務ルール、補助制度の有無、近隣トラブルを避けるための同意書・飼育許可の取り方を学べます。許可取得や交渉の実務テンプレートも提示します。

自治体の条例や補助(高齢者向け支援・動物飼育助成)

自治体によっては、高齢者がペットを飼いやすくするための支援制度を設けているところがあります。支援内容は、去勢・避妊手術の助成、避難時のペット同行支援、飼育相談窓口の設置など多岐にわたります。

まずはお住まいの市区町村の動物愛護関連ページを確認し、どのような助成や相談窓口があるかを把握しましょう。窓口では高齢者向けのケア相談や、近隣対応のアドバイスを受けられることが多いです。

チェックポイント:

- 助成や補助の対象・金額・申請方法を確認する。

- 災害時のペット同行ルールや避難所の方針を確認しておく。

- 自治体の相談窓口をブックマークして、必要時にすぐ連絡できるようにする。

賃貸住宅・老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の実務ルール

賃貸物件や高齢者向け住宅では、契約書や管理規約でペット飼育に関するルールが定められています。ペット可の物件でも「猫は体重何kg以下」「頭数制限」「共用部での配慮義務」など細かい条件がある場合があります。

高齢者施設に関しては、施設種別によって対応が大きく異なります。サービス付き高齢者住宅ではペット可のケースが増えていますが、介護付き施設や特別養護老人ホームでは原則不可とするところが多いです。

交渉時の実務ポイント:

- まずは書面で規約を確認し、可能なら管理会社と面談して具体的な条件を詰める。

- 他の入居者に配慮する旨(騒音・脱走対策・臭い対策)を明文化して提示する。

- 必要なら獣医や福祉士のサポート体制を示し、安心材料として提出する。

近隣トラブルと同意書・飼育許可の取り方

近隣トラブルを未然に防ぐには、事前の説明と書面化が有効です。管理会社や隣人への説明が不足すると、後でトラブルになりやすいため、契約前に丁寧に同意を得ておきましょう。

同意書や申請書に記載しておくべき要点(テンプレート案):

- 飼育する猫の種類・頭数・年齢

- 飼育者の連絡先と緊急連絡先(家族・近隣の知人)

- 消臭・清掃・避妊去勢の有無、ワクチン接種の履歴

- 騒音・衛生問題が生じた場合の対応方法と責任の所在

- 定期的な管理報告(例:年1回の健康報告や近隣へのお知らせ)

交渉のコツ:

- 感情的にならず、事実と対策を示す。予防策を具体的に伝えることが有効です。

- 管理会社には書面での同意を求め、口頭だけで済ませない。

- 近隣と良好な関係を保つため、引っ越し挨拶時に簡単な説明をしておくと安心感が高まります。

猫を引き継ぐ準備と実務チェックリスト

ここでは、実際に猫を引き継ぐ際に「何をいつ」「誰が」「どのように」行うべきかを時系列で示します。書類・医療情報・生活習慣の引き継ぎを徹底することで、猫のストレスを下げ、トラブルを未然に防げます。以下は即実行できるチェックリストと現場で使える具体例です。

引き継ぎ前に確認すべきこと(健康診断・ワクチン・マイクロチップ)

まず最初に獣医での総合チェックを行い、現状評価を文書化してください。最低限の項目は次の通りです:

- フィジカルチェック(体重、歯、皮膚、関節の状態)

- ワクチン接種履歴の確認と今後のスケジュール(混合ワクチン、狂犬病は不要だが地域ルールを確認)

- 内部寄生虫・外部寄生虫の駆除履歴

- 既往症・慢性疾患の有無と現在の投薬

- マイクロチップの番号確認と登録情報の名義変更手順

具体例:

- 例1:Aさん宅ではワクチン証明が紛失していたため、獣医で抗体価検査と追加ワクチンを実施。結果をPDFで保存して家族に共有した。

- 例2:B家はマイクロチップが埋め込まれていたが登録者情報が旧住所のままだったため、移行申請を行い、すぐに保護連絡が可能な状態に更新した。

実務ヒント:獣医に「引き継ぎ用健康サマリー」を作成してもらうと、次の飼い主が同じ判断基準でケアを継続しやすくなります。

書類化する項目(投薬・通院記録・フード・習慣)

口頭だけで伝えると情報が抜けます。次のフォーマットで紙またはデジタルに残してください。

- 基本情報:名前(呼び名)、年齢、体重、性別、避妊去勢の有無、マイクロチップ番号

- 医療記録:ワクチン履歴、既往症、毎月の投薬名・用量・投薬時間、最後の通院日、かかりつけ獣医の連絡先

- 生活習慣:フード銘柄と1食あたりの量、食事時間、好きなオヤツ・苦手なフード、トイレの種類と掃除頻度

- 行動メモ:留守中の行動、怖がること、寝床の好み、ブラッシングの習慣

- 備品リスト:予備のフード、常備薬、使い慣れたトイレ砂、キャリーのサイズ

具体例:

- 例1:「毎朝7:30にドライフード20g+ウェット半缶。吐き戻し防止に食後10分は安静。投薬は朝晩の抗てんかん薬(2mg、朝・夜)。」という書き方で、引き継ぎ後のミスを防いだケース。

- 例2:「トイレは低めふちタイプ+紙砂が◎。粗相が続いた場合は、ストレスチェックとして1週間の行動記録をつける」などルーチンと判断基準を明記した例。

実務ヒント:書類は写真でスキャンしてクラウドに保管し、主要家族と獣医に共有することで、外出先からでも確認できます。

緊急時の代替ケアプランと連絡先リスト

緊急時は「誰が」「何を」「どの程度まで」代行できるかを事前に決めておくことが重要です。以下の階層で代替案を作成してください。

- プライマリ:同居家族または近隣の親しい方(名前・電話・鍵の有無)

- セカンダリ:指定のペットシッターまたは近隣の老犬猫ボランティア

- 医療対応:かかりつけ獣医の緊急連絡先と24時間対応の最寄り救急動物病院

- 法的・同意:投薬・治療の同意書(代理人の署名欄を含む)と支払いの委任書の有無

具体例:

- 例1:Cさんは近所のAさんに短期の対応を依頼。合鍵と「3日分の世話手順メモ」を渡してあり、Aさんは緊急時に獣医へ同行できる旨を事前承諾している。

- 例2:D家では月額契約のペットシッター会社を契約し、疾病発生時は会社の獣医連携サービスを使って速やかに搬送できる仕組みを整えた。

実務ヒント:代理ケアを依頼する際は、投薬の投与方法を動画で撮影しておくと、初回の引き継ぎがスムーズになります。また、緊急資金として少額のプリペイドカードを用意しておくと、深夜の動物病院でも支払いに困りません。

猫を飼う費用計画(初期費用、月次費用、長期の医療費想定)

費用は「予防」「日常」「緊急」「老後」の四分類で考えると設計しやすくなります。ここでは実行可能なモデルケースと貯蓄・保険の組み合わせ案を提示します。

初期費用の内訳(避妊・去勢・ワクチン・環境整備)

初めて迎える際に必要な主な出費と目安は次の通りです(目安金額は地域や医療機関で差があります)。

- 避妊・去勢手術:3万〜8万円(動物病院の料金差あり)

- 初回ワクチン・健康診断・基本検査:1万〜3万円

- マイクロチップ挿入登録:0.5万〜1.5万円

- 生活用品(トイレ、ベッド、キャリー、爪とぎ等):1万〜4万円

- 予備費(初月の予防薬・急変対策):1万〜3万円

具体例:

- 例1(保護猫を迎える場合):譲渡費用が比較的低く、まずはワクチン・不妊手術を動物病院に頼む形で総額5万前後に収める家庭が多い。

- 例2(ブリーダーから子猫を迎える場合):購入費用+健康チェックで初期費用が高めになり、総額10万円超になることがあるため計画が必要。

実務ヒント:自治体やNPOが行う低料金の不妊手術キャンペーンを利用すると、初期費用を大幅に抑えられる場合があります。

月次&年次費用のモデル(食費、砂、通院、保険)

毎月のランニングコストは選ぶフードや通院頻度で差が出ます。一般的なモデルを示します。

- 食費・おやつ:3,000〜8,000円/月(フードのグレードで増減)

- トイレ砂・消耗品:1,000〜3,000円/月

- 定期通院・予防費:1,000〜5,000円/月換算(年単位のワクチンや検診を月割り)

- ペット保険:2,000〜6,000円/月(補償内容により変動)

モデル例:

- 節約モデル:食費4,000円+砂1,500円+医療積立1,500円=約7,000円/月

- 安心モデル:食費6,000円+砂2,000円+保険4,000円+医療積立2,000円=約14,000円/月

実務ヒント:月次費用は「サブスク型フード」「定期配送の砂」で安定化できます。ペット保険は免責期間と通院補償の範囲(通院のみ/入院・手術も)を確認して選んでください。

老猫になった場合の費用と予備資金の設計

高齢期は慢性疾患や検査・投薬が増え、月々の負担が上がる傾向にあります。計画例として次のポイントを押さえてください。

- 老猫期の想定:月額が現行より1.5〜3倍になる可能性を想定

- 緊急用貯蓄:突然の手術や入院に備え、最低でも10万〜30万円の流動資金を確保する方針が現実的

- 保険併用:加入済みの保険があれば自己負担を抑えられるが、慢性疾患は保証対象外となる場合があるため契約内容を確認

具体的な対策:

- 戦略A:毎月の積立で「老猫用予備」を作る(例:毎月3,000円→年間36,000円)

- 戦略B:医療費が高額になった場合の第三者支援(自治体補助、NPO助成、緊急クラウドファンディング)を事前に把握しておく

実務ヒント:老猫期のケアプランと費用見積もりは、獣医と季節ごとに見直すこと。早期ケアで大きな治療を防げる場合もあります。

ケーススタディとFAQ(実例+Q&A)

事例から学ぶと具体的なイメージが湧きやすくなります。ここでは成功例と失敗例を短くまとめ、実際に役立つ教訓を提示します。

ケース1:70代単身で成猫を迎えたAさんの事例

Aさんは「落ち着いた性格」の成猫を選び、まず1週間のトライアル期間を設けました。獣医に健康サマリーを作成してもらい、近所の友人と代替ケアの約束を取り交わしました。

結果として、Aさんは以下の点で成功しました:

- 成猫の性格確認で日常負担を抑えられた

- 書面化した投薬スケジュールでミスが少なかった

- 近隣協力で旅行や通院時の不安が軽減した

学び:試用期間と明確な文書化が高齢者の単身飼育では特に有効です。

ケース2:家族で引き継いだBさんの事例(失敗から学んだ教訓)

B家は親が入院した際に急遽猫を引き継いだが、医療記録が不十分で薬の中断や誤投薬が発生。さらに費用負担の分担が決まっておらず家族間で摩擦が生じました。

教訓:

- 引き継ぎ時はまず獣医診察で現状把握を行うこと

- 費用負担と連絡責任者を明確にし、書面で合意しておくこと

- 半年単位の見直しをスケジュール化すると問題を早期発見できる

Q&A:よくある検索クエリへの短答(主要7件)

Q1: 何歳まで飼える?

A: 法律での明確な年齢制限はありません。健康と生活能力が基準です。しかし、ご自身の年齢と家族への協力、相談は不可欠です。自身の体力・周りのサポート体制で判断してください。

Q2: 引き継ぎに必要な書類は何ですか?

A: 健康サマリー、ワクチン記録、投薬明細、マイクロチップ情報、連絡先リストが基本です。

Q3: マイクロチップの名義変更はどうする?

A: 挿入した獣医または登録団体に連絡し、所定の手続きで名義・連絡先を更新してください。

Q4: 月々どれくらいお金がかかる?

A: 節約した金額でのモデルで月7,000円前後、余裕をもって蓄えもしつつのモデルで10,000〜15,000円程度必要です。ですが、定期健診、保険などを含めるともっと必要になりますので、個体差・地域差があり、慎重かつ十分な費用が必要です。

Q5: 老猫介護は大変ですか?

A: 体力的負担と通院頻度は増えますが、計画的な資金準備と周囲の協力で負担は軽減できます。しかしご自身の体調と周りの協力は不可欠とお考え下さい。

Q6: 賃貸での飼育許可はどう取る?

A: 管理会社に相談し、飼育規約の書面または同意書を取得してください。トラブル防止のためルール遵守を明文化すると良いです。

Q7: かかりつけ獣医が遠い場合の対処は?

A: 近隣の提携クリニックや出張診療、往診対応の獣医をリスト化しておくと安心です。緊急時の搬送ルートも確認しておきましょう。

最終的なポイントと今後の行動

重要ポイントの要約

「猫 飼える 年齢」は法律で一律に定められている訳ではなく、住環境や体力、自治体や住宅の規定で実務的に判断されます。シニア世代が猫を迎える際は、子猫・成猫・老猫それぞれの特性と自身のケア能力をすり合わせることが最優先です。

また、引き継ぎや緊急時の代替ケア、医療費の長期見積もりが不足すると後に負担が増します。家族や地域の支援体制を前提に、具体的な準備(医療履歴の整理、マイクロチップ確認、予備資金の確保)を進めましょう。

今すぐできる3つの行動(チェックリスト)

1)自身の体力・生活環境をチェックする。階段や持ち上げが問題ないか、通院の頻度に対応できるかを確認してください。

2)獣医に相談して健康リスクを把握し、ワクチン・既往歴・投薬の記録を整備する。引き継ぎノートとして書面化しておくと次の人にも分かりやすくなります。

3)「猫 飼う 費用 計画」を立て、初期費用だけでなく年次の通院費や老猫期の医療費を見込んだ予備資金を準備する。ペット保険の検討も早めに行ってください。

相談先と準備すべき情報

自治体の窓口、かかりつけ獣医、動物福祉団体は連携して相談に乗ってくれます。相談時には猫の年齢、ワクチン履歴、既往症、マイクロチップ番号、普段の生活パターン(食事やトイレ習慣)をまとめて持参すると手続きがスムーズです。

例えば、ある70代の方は成猫を迎える前に近隣と事前に話し合い、家族が週単位でサポートする体制を作ったことで、安全に長く暮らせる環境を確保できました。あなたも小さな準備で大きな安心をつくれます。

最後に、まずは今日できる一歩を決めてください。体力チェック・獣医相談・費用の見積りのうち一つを選び、期限を決めて実行するだけで次の行動が明確になります。必要であればチェックリストのダウンロードや地域窓口への相談を活用し、安心して猫との暮らしを始めてください。

投稿者プロフィール

- 猫ライター

- 子供のころから獣医を目指していましたが、家庭の事情でその夢を諦めざるを得ませんでした。

現在はアメリカンショートヘアの愛猫「しずく」と一緒に暮らしています。しずくとの日々の生活から得た知識も交え、猫に関する魅力的な記事を執筆しています。

現在、愛玩動物飼養管理士の資格取得に向けて勉強中です。更なる知識の向上と猫の健康と幸福を守るために、専門知識を学び、より多くの猫と飼い主さんに役立つ情報を提供したいと思っています。